皆様にお聞きしたい。「田中丸治廣」(タナカマルハルヒロ)や丸さんの愛称で親しまれたこの方をご存知であるか。日本のグライダーの書籍をめくってもなかなかその姿は見えない。ただし、九州帝国大学の滑空機や佐藤博の書籍となると必ず、いや絶対に名前が出てくるのがこの田中丸治廣である。「何者ぞ?」そこまで重用であれば日本の滑空界の中で名前が通ってもいいはずなのに。そこがこの世界の見解の狭い執筆者が多すぎ・・・イエご自分の足を運び取材すれば必ず対面できたのに、過去の書籍を参考にして筆を握り文字の焼き直しだけで歴史を語るという愚かしさの表れが田中丸を書籍からイレイザーしているのである。残念至極である。

拙者が20年前から田中丸の題材で悩んだ時があった。米国から「佐藤博や志鶴忠夫の話は十分わかっているがなぜ九州大学で有名な田中丸治廣の情報が出ないのか?河辺はなぜ田中丸を書けないのか?田中丸って本当にいたのか」。これがアメリカで滑空機の研究をしている若人のメールである。

河辺は言う「なぜそこまで田中丸が重要なのだ」。

アメリカが答える「君たちは滑空機を知ってるのか?佐藤はデザイナーである、紙と鉛筆の世界で生きていた。志鶴は滑空士である、つまり飛ぶために動き記録も作った。では田中丸はどうであったか、彼は佐藤のデザインを形にすべく知恵を出した、それが実際に問題ないかを実証し改善しおまけに記録まで作っている、つまり作って飛んだのだ、アルバイトで少し手伝って作ったのではないのだ。アメリカではこのような人物、つまり作って飛ぶ、その人をグライダーマンという。それが田中丸治廣だろう。そのような重要な人物を隠すことがアメリカで、は考えられないのだ。つまりヒーローであるはずなのだ。河辺、お前の責任は大きいのだ、田中丸の名前は出したが中身を書かないことは卑怯だ」ここまで強く批判を受けたことがある。

河辺がっくりと落ち込んだ記憶がよみがえる今がある。実は丸さんとは長いお付き合いがある、わたしでなく私の父との長い交流だ。当然私に物心がついたころから田中丸治廣が前に居た。私はいろんな秘話や実話を持っている、しかしふたを開けるとなんと滑空機に関する情報がほとんどないのである。手元に昭和19年~20年にかけて某特殊滑空機の完成が遅れており、その支援に向かう話が手紙に書かれているものが手元に残されるくらいなのだ。河辺は慌てて田中丸ご遺族を探し何度かの打診の後、取材の快諾をいただけたのである。ここまで15年の月日が流れて居た。

今手元に数冊のアルバムをお借りしてる。丸さんの几帳面が刷り込まれたアルバムである。まったく知らなかったことを写真で目にすると、九州大学が某滑空機を1機受注として受けていた、初めて知った。それは田中丸技師がいたから実行されたのであるが歴史からは見えてこないことであった。このアルバムは恐ろしくもあり力強さも見せるものがある。今後はこのページでアルバムの公開となっていくところである。

皆様は読まれたどうかわからないが川上裕之著 日本昭和航空史「日本のグライダー」全414頁のなか118頁に筆者川上が書く「名滑空士志鶴さんや田中丸さんたちだから乗りこなせたのであろう」と。川上裕之は佐藤博資料をくまなく閲覧し九州帝国大学に残された田中丸の功績を眼にしたことがうかがえるのである。つまり彼は田中丸治廣が「超一流のグライダーマン」であることを書きたかったに違いない。あの口やかましい厳しい執筆の川上裕之の言葉がそれを物語っている。今からの生写真を乞うご期待。文責河辺。

田中丸治廣、その人である。皆様は初めてご覧になったはずである。今まで田中丸治廣の写真は公開されてこなかった、いや、誰も田中丸に視線が向かなかったことも有る。なぜなんだ?今回取材させていただき、多くのアルバムを拝借し、直筆の経歴書に目を通すとそこに現れる事実は驚愕であった。筆者もうかつであったのは「田中丸」という姓を見逃していた。今回履歴書で生まれが佐賀県小城郡・・佐賀の田中丸・・名門ではないか。ここは完全に見逃していた。佐賀県、昔の鍋島藩は多くの偉人、賢人を出してきた。しかし有名と言うよりも早くから海外との接触が多かった賢者は、名を売るよりも実績で勝負してきたのだ。そこにはかの有名な葉隠れ精神で歌われたーー「武士道とは死するものと覚えたり」ーーが息ずくのであった。近代史では日本を持ち上げ立て直してきた多くの賢者を見るに至る。田中丸治廣が佐賀の出であったことに今更驚いていては立つ手が無い。佐賀の田中丸一族は近代史において「玉屋」の創立者であるのだ。このひとことでいろいろなことに結びついていくものを感じことがある。佐藤博も佐賀、日本航空の立役者松尾静磨も佐賀、江崎グリコも佐賀であり全部が滑空界につながってくる。田中丸治廣はただひたすらに滑空機の研究に励んだだけで、仕事を楽しみいかに完成品に近づくかだけが生きがいであったのだろう。名声や賞賛は全く眼中にない世界を生きていた。まさに佐賀が生んだ山本常朝の葉隠れ精神論を地で生きたのである。

写真は昭和18年の初夏から秋の頃と推測する。座する機体は九州大学財団法人滑空研究所を任された佐藤博のパートナであった田中丸治廣が設計主任で製作した「九帝11型」の1号機の試験飛行の時である。アルバムにそのように記載を見る。機体1号機の完成が昭和18年6月と聞いてきた。場所は福岡県糸島郡元岡村に広大な飛行場があった。名称は「福岡飛行訓練所。訓練を目的に開発した訓練所である。次回はこの九帝11型を追ってみたい。文責河辺。

2024年3月17日 記載事項を少し変更しましょう。九州帝国大学に滑空研究財団ができ、田中丸治廣が担います九帝11型の詳細な写真が手元にありますが、やはり「田中丸治廣の世界」となれば最初にもう少し幼少時代や青春時代、九州帝国時代の全く表に出ていないところから始めたいと思う。今回は履歴書の筆頭が昭和6年5月・・九州航空会に入会する。と書かれた。「オーここにおられたのか」という感想だ。面白いことに九州航空会を前田建一が起こすのであるが、公式な発会は同年6月が発会なのである。多分田中丸治廣は設立前の頃から前田に出入りしていたに違いない。田中丸治廣の聡明な頭、高等学校卒業は福岡高校だ、なんと秀才なコースを歩んでいたのに、なぜ、、なぜに先行き見えない零細な九州航空会に足が向いたのだろう?筆者は今、ここで立ち止まってしまった。

-2024年3月28日 いまだ立ち止まっている筆者である。どうしても時系列では生い立ちも必要になっていくが、ここが全く見えてこないのである。申し訳ないが再度田中丸治廣ご遺族様に取材のお願いを申し込んでしまった。昭和6年雲をつかむ話で誕生した「九州航空会」に即入社してる、ここが紐けないと話が先に進めない。イヤ、もしかすると先見の目を兼ね備えていて「これだ」と言って飛び込んだのだろうか?再取材が終わるまでに時間があるので話を一気に昭和17年にとばし、九州帝国大学財団滑空研究所で始まった「九州帝国大学型7型」(通称・九帝7型)を超える設計が始まり公称九帝11型の製作工程から公開していこう。

写真は田中丸治廣ご遺族から拝借のアルバム帳の1冊の中の一コマである。表題は「九帝11型製作、試験飛行」と書かれる。製作室は滑空研究所となっている。見た感じではコンクリートの壁と思われる、さすがに帝国大学である。遮光ネガネは田中丸治廣。なぜにこのような眼鏡を、、そうなんです、ガス溶接もやっていたのですね。図面も書く、木工、金工、塗装、ミシン縫いすべてを手掛けることができるのである。ここで筆者は米国から強く言ってきた「グライダーマンという定義」に向かい合う今があるのであった。でもなぜ米国が田中丸治廣の手腕の情報があったのであろうか。

この写真から見えるものがある。田中丸が滑空機制作の教官であることは間違いないが、彼がひとりで作ってきたことはありえない。大学という舞台だから学生が多くいて人材は事足りていたはず、、とはいかないのである。学生には別の難問が多くあり滑空機の製作などは実習時間のわずかだけを利用できていた。ではいったい誰が張り付いたのか?それは今から少し解明したい。想像しなかった組織の存在が佐藤を、そして九州帝国大学航空会を支援していたのであった。文責河辺。

更新2024年5月19日

2024年4月21日 (日)取材

田中丸治廣ご遺族と2回目の取材をお願いし、青春時代のお話を伺うことになった。

滑空機の世界に入る前の故田中丸治廣の記録が別室から現れる。それはご長男の両腕にアルバムや資料が大事に運ばれてくる。

前回は滑空機だけの田中丸治廣の世界をうかがっていたのであるが、まだ陽の目を見るに至ってない青春時代の活躍が大切に保存されている様子がうかがえる。その資料を拝見して一番に頭に浮かんだのは「田中丸治廣、やはりただの技術屋」ではなかった。河辺がにらんだ通りのストーリーが埋もれていた。しかも治廣本宅で今まで眠りに浸っていたことになる。長い眠りから覚めるにはあまりにも時間がたち過ぎていた。

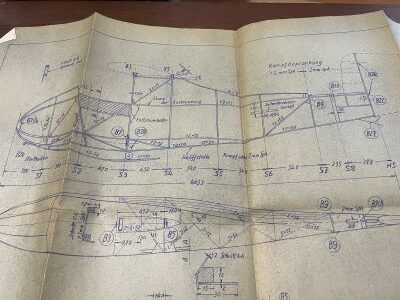

まず驚愕はオーストリアの「ヒュッターH17A」の図面が損傷なく眠っていた。閲覧がすくなかったのであろう、青図が痛んでいない。この図面にまつわる話が記憶にあります。前田航研が陸軍から「KU-10」開発にあたり、このヒュッターも研究した話が残されています。前田建一、佐藤博、田中丸治廣・・つながっていますね。

もっと驚いたのは佐藤博がドイツを離れる、お別れパーテイーの時にウオルト・ヒルトほかワッサクッペの協会から記念の盾の寄贈がありました。このパーテイ会場の話は、佐藤博が生前講話で良く使っていた貴重な話がありますので別途書いておきます。佐藤博曰く「オリンピックの金メダルは数多く作るがこの盾は極少数の貴重品」と言って、九州帝国大学大で自分と活躍した同志に配ってあります。

まず河辺忠夫が1個いただきます。志鶴忠夫も1個受けています。そして今日ここで、田中丸治廣のご遺族方で残る1個を拝見させていただきました。多分佐藤博自身もお持ちでしょうから計4枚が確認できました。

田中丸治廣、青春時代の活動を記しておきたい。ここでご両親に登場いただくことにする。

治廣の父親は仕事の関係で東京に移り住まわれ、ここで治廣は生まれる。佐賀の田中丸家筋がすごいことはかなり見えてはいたが、佐賀での活動ではもの足らず上京されたのであろう。ここでインパクトがある話として、佐賀鍋島藩出身の大隈重信公(のちの日本内閣総理大臣、早稲田大学創立者)がまだ若かりし頃からの交流などがあり、幅広いお付き合いが見えるのである。

さて東京で生まれた治廣、両親の移動に伴って博多へ移り住むことになる。ここからは治廣直筆の「履歴書」を元にご遺族のお話を参考にして語ってみたい。

「とにかく頭がよかったという話しはよく聞かされてきた。」これがご遺族の開口一番である。どうやら秀才であったようだ。理化学が得意、数学が得意、読み書きが得意、物知りである、となれば、だれからも「博学の丸さん」という声がかかっていた。とにかくものの伝え方が上手かったようだ、聞き上手の教え上手となればだれからも慕われることになる。この性格がのち世界大戦が終結するまで、いや終結後も、滑空機、ヨットの指導者として公的な立場を維持できていた。さて、話をもとに戻そう、福岡の人間で「大名小学校卒」を聞くとうらやましがられる。福岡の中心天神町に校舎があった。卒業生に有名な「広田弘毅」がいる。

昭和5年県立福岡中学校(のち県立福岡高等学校)卒業。ここがまた英才教育の学校で、福岡では、福岡高等学校か修猷館高等学校や筑紫丘高等学校が筆頭に上がるところである。福岡秀才高等学校ご三家の一つである。福高卒業と聞けば、地元では九州帝国大学が当たり前のコースとなる。しかし、大きな起点は旧制中学時代(県立福岡中学校時代)に起きている。多分自宅近くが海岸にあったらしく、毎日海を眺める治廣の眼には、風がみえる、海の流れがみえるすべてが肌に感じる景観があった。治廣の持ち前の「科学、物理、工作技量」が黙っていたはずがない。自然と「何か」を作るその情熱は静かにこみあげていた。

「僕にだって船は作れる」この心構えがこれからの窓口になろうとは自身も思ってもなかった。さて、何をつくればいいのか、迷った挙句「ヨットだ」と決めるには時間は必要でなかった。風、ここに集中すればすでに設計は頭に描けたのである。博多湾は難しい。海の流れと風のややこしさは有名である。大きな湾に能古島がでんと構える。海流は幾筋にも別れ、吹く風の分岐は目まぐるしく変わる地形である。製作目標は艇長4、5Mのジュネット級と決まる。ここで直面するのは、やはり金銭問題である、昭和3年中学4年生のころと思うがこうなれば学問よりもまずは資金調達だ。苦労の末、1隻のヨットが仕上がる。メインもジブも自分が縫製し、博多湾の風を一杯膨らませて、いざ出航。「丸さんどこに行くの」、と言う声を後に、治廣はメインを絞って進路を一路北東にとる。博多湾を縦断し「志賀島」を目指したのである、しかも初めての手製のヨットで。無事往復し、親戚仲間から「凄かね」の賞賛を浴びたのであった。

当時の治廣は、進学か趣味かと迷っていた。大学は遠くになかった、いつでもどこにでも入れる自信もあった。ここがまた秀才でないとできぬ技を感じるのであるが「何が何でも大学が一番」という固定観念は持たなかったような性格がみえる。つまり大学で学ぶということより大学で教えてあげたいという心意気がうかがえる。

目標は九州帝国大学にあったが、少し回り道を選択すると、なんとしたことか、神が大きな愛の手を差し伸べてきた。

話しは変わるが当時佐賀から出た田中丸一族の田中丸善蔵が大型百貨店をお隣の長崎県佐世保で起業し成功、次は九州一の博多で百貨店を経営するに至る。

博多で最新型の百貨店経営に乗り出すが社長の田中丸善蔵は人目を引く大型電飾看板を考案し製作に乗り出し全館電化に向けて動くが、玉屋の従業員に電気に詳しい者や管理できる技師もいない。誰ともなく「田中丸家系に治廣というとても聡明でものつくりにたける男がいる」という話しが玉屋の総務に入ってくる。治廣、玉屋百貨店の「電気部に就職」するのであった。昭和5年、18歳になっていた。

さ、資金のめどもできた、好きな工作で職場でも力が発揮でき、趣味に回す資金の余力もできてきた。これが順風漫帆だと安心したころ、優しい女神がそっといたずらを仕掛けてきたのであった。それは優しく頬を撫でる風のような感触であったらしい。(2024年5月18日文責河辺次回に続く。)